知識は「使ってこそ」意味がある。

偉人たちは、得た知識をただ蓄えるだけでなく、

“行動”へ変えるアウトプット術で未来を切り拓いてきました。

今回は、レオナルド・ダ・ヴィンチや岡倉天心を中心に、

彼らの知をどう使い、どう伝えたのか──

現代にも活かせるアウトプットの極意を探ります!

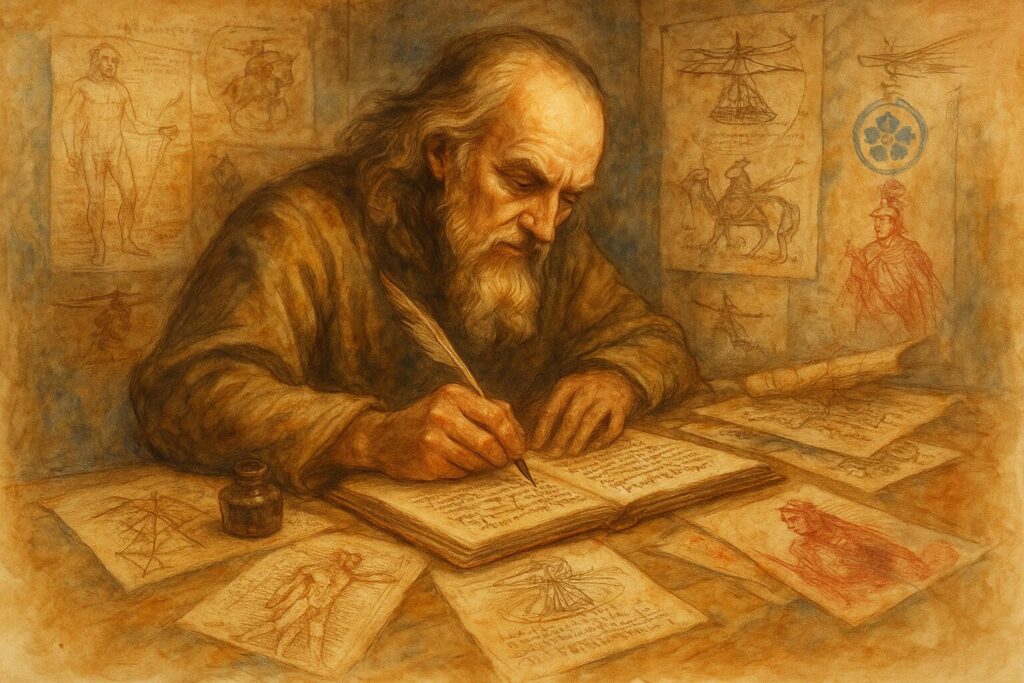

レオナルド・ダ・ヴィンチ|ノートに記された“永遠の思考”

万能の天才、レオナルド・ダ・ヴィンチ。

彼は思いついたことを、驚くほど丁寧にノートに書き残していました。

その数、1万ページ以上。

- 発明のアイデア

- 人体のスケッチ

- 絵画の構図や観察日記

ダ・ヴィンチにとってノートは、

**「思考を形にするためのキャンバス」**だったのです。

「書くことで、見えなかった考えが見えてくる。」

彼の創造力の源は、**“書く習慣”**にこそあったのかもしれません。

👉 Audibleおすすめ:『レオナルド・ダ・ヴィンチ伝(ウォルター・アイザックソン著)』

ノートの中にこそ、彼の思考のすべてがある。

「どう考え、どう書き、どう残したか」を耳で追体験できます。

岡倉天心|「伝えること」こそが教養だった

明治の文化人、岡倉天心は、

東洋美術を世界に広めた先駆者として知られています。

彼の最大のアウトプットは──

英語で書いた『茶の本』。

- 茶道に込められた日本文化の哲学

- 美意識と精神性のバランス

- 「無」や「侘び寂び」の感覚を、西洋に伝える挑戦

岡倉は、文化や思想を**“相手の言葉で伝える”**ことに命をかけていたのです。

「東洋と西洋の誤解を、言葉でつなぎ直す」

そんな意志が、本の一文一文から伝わってきます。

👉 Audibleおすすめ:『茶の本』

ただの“茶のマナー本”ではありません。

文化の本質をどう言語化するか──アウトプットの究極を体感できます。

偉人たちのアウトプット術|他にもこんな例が

ヘミングウェイ|書いて削って、また書く

毎日少しずつ書き続けた作家、ヘミングウェイ。

彼の原稿には、無数の推敲の跡が残っていたといいます。

「完璧な一文」は、頭ではなく、書く行為の中で生まれるというのが彼の信念でした。

ピカソ|描き続けることで進化した表現

生涯に5万点を描いた画家ピカソ。

彼にとって“作品”は完成品ではなく、

常に変化し続ける表現のプロセスでした。

描く=考える。

アウトプットすることで、次のステップが開けるのです。

書く・話す・伝える=未来を切り拓くツール

学ぶだけでは、世界は変わりません。

- 書くことで考えがまとまる

- 話すことで伝え方が磨かれる

- 伝えることで他者とつながる

知識は「使ってこそ」武器になる。

これが、偉人たちの共通するアウトプット哲学です。

【あわせて読みたい】

読書で得た知識を、どう活かす?

学びの入り口としての「読書」と、次の「活かす」ステップをセットでチェック!

まとめ|あなたのアウトプットが、未来の誰かを変える

書いたノート一枚が、

誰かの人生のヒントになるかもしれない。

伝えた一言が、誰かの背中を押すかもしれない。

偉人たちは、「自分の中だけで完結しない」学びを選びました。

🔔 あなたも、今の学びを「未来につながる言葉」に変えてみませんか?

🎧 今すぐAudibleで「耳から読書」を体験しよう!

▶ 無料でAudibleを試してみる

耳から学び、アウトプットにつなげる第一歩を。

コメント